Organspende. Viele haben eine Meinung zur Organspende. Doch nur wenige legen sich schriftlich fest. © Adobe Stock / Siberian Art

Zu Lebzeiten eine Erklärung per Organspendeausweis, Online-Register oder Patientenverfügung: Das hilft Ärzten, Angehörigen und Patienten, die auf ein Organ warten.

953 Menschen spendeten im Jahr 2024 nach ihrem Tod Organe. Doch der Bedarf ist wesentlich höher. Auf der Warteliste stehen rund 8 500 Patienten, für die ein Organ lebensrettend ist oder einen Gewinn an Lebensqualität bedeutet. Die meisten warten auf eine Spenderniere.

Dank der Organe einer toten Spenderin oder eines Spenders können bis zu sieben Menschen überleben. Sind alle Organe gesund, können die Transplantationsmediziner Herz, Leber, beide Nieren, Lunge, Bauchspeicheldrüse und Dünndarm transplantieren. Zu den Gewebespenden gehören etwa Augenhornhaut, Herzklappen, Blutgefäße, Haut – daneben auch Knochen. Im Jahr 2024 wurden im Schnitt pro Spenderin und Spender drei Organe entnommen.

Ab 16 Jahren ist eine Entscheidung für eine Organentnahme möglich. Ein Höchstalter gibt es nicht. Ausschlaggebend sind der Gesundheitszustand der verstorbenen Person und der Zustand ihrer Organe. Ärzte entscheiden nach medizinischer Prüfung, ob sich Organe und Gewebe für eine Transplantation eignen.

Unser Rat

Festlegen. Ärzte benötigen Ihr schriftliches Einverständnis für eine Organspende. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, sich festzulegen: Ein Ja oder Nein in einem Organspendeausweis, einer Patientenverfügung , auf einem Blatt Papier, oder online im Organspende-Register. Wichtig ist, dass Ärzte im Krankenhaus Zugriff auf Ihre Entscheidung haben.

Mit Angehörigen sprechen. Liegt nichts Schriftliches vor, befragen Ärzte im Todesfall die in einer Vorsorgevollmacht Bevollmächtigten und nahestehende Angehörige. Diese dürfen dann die Meinung der oder des Verstorbenen zur Organspende gegenüber Ärzten vertreten. Reden Sie mit ihren Bevollmächtigten, Nahestehenden und Angehörigen darüber, wie Sie zur Organspende stehen.

Beratung ist Kassenleistung. Sprechen Sie Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt auf eine Beratung zur Organ- und Gewebespende an. Ein ergebnisoffenes Beratungsgespräch ist für Versicherte ab 14 Jahren eine Kassenleistung und alle zwei Jahre möglich.

In Deutschland gilt die Entscheidungslösung

Wer in Deutschland nach dem Tod die eigenen Organe spenden möchte, muss sich zu Lebzeiten dafür entscheiden, am besten schriftlich. Liegt von potenziellen Organspendern keine Zustimmung vor, befragen Ärzte im Krankenhaus deren Bevollmächtigte und Angehörige, sofern es welche gibt und diese zur Stelle sind. Sie dürfen dann nach dem Tod stellvertretend für den Verstorbenen einer Organentnahme zustimmen, oder diese ablehnen. Das ist gesetzlich geregelt, so genannte Entscheidungslösung. Wie Ärzte solche Gespräche mit Angehörigen führen, erklärt Oberarzt Dr. Farid Salih von der Charité Berlin im Interview mit der Stiftung Warentest.

Hoher Bedarf – wenig Spenderinnen und Spender

Deutschland gehört bei Organspenden zu den Schlusslichtern in Europa. In Deutschland gibt es 11,4 Organspenderinnen und -spender je eine Million Einwohner. An der Spitze der Statistiken zur Organspende steht regelmäßig Spanien, gefolgt von Österreich und Kroatien. In Spanien kommen auf eine Million Einwohner 43,1 Organspenderinnen und -spender.

Über die Gründe für den Organmangel in Deutschland wird seit Jahren diskutiert. „Der häufigste Grund, warum mögliche Organspenden nicht durchführbar sind, ist eine fehlende Zustimmung,“ sagt Dr. Axel Rahmel, Medizinischer Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO). „In Umfragen geben etwa 40 Prozent der Befragten an, dass sie eine Entscheidung zur Organspende getroffen haben. In den Fällen, in denen in einer Klinik die Möglichkeit zu einer Organspende besteht, liegt aber nur in etwa 15 Prozent aller Fälle eine dokumentierte Entscheidung des Verstorbenen vor.“

Analysen der DSO ergaben für das Jahr 2024: Liegt ein schriftlicher Wille des möglichen Organspenders vor, erreicht die Zustimmungsrate zur Organspende zirka 75 Prozent. Sie befindet sich damit ungefähr auf dem Niveau von Umfragen, in denen Menschen nach ihrer Einstellung zur Organspende gefragt werden. Viele haben eine bejahende Einstellung. In weiteren 18 Prozent der Fälle ist zumindest der mündliche Wille der verstorbenen Person bekannt. Hier liegt die Zustimmungsrate immerhin noch bei über 60 Prozent. „Müssen aber die Angehörigen entscheiden, entweder nach dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen oder gar nach eigenen Wertvorstellungen, sinkt die Zustimmungsrate dramatisch, im letztgenannten Fall sogar auf weniger als 25 Prozent,“ sagt Axel Rahmen von der DSO.

Angehörigen fällt eine Entscheidung zur Organspende oft schwer

Für Ärzte und Angehörige ist es hilfreich, wenn eine Entscheidung schriftlich dokumentiert ist, ob Ja oder Nein. „Angehörigen fällt eine Entscheidung zur Organspende oft schwer. Wenn sie nicht wissen, was die oder der Verstorbene gewollt hätte, tendieren sie offensichtlich eher dazu, keine Zustimmung zu einer Organspende zu geben,“ so Rahmel. Und dies mit weitreichenden Konsequenzen: „Ein Teil der Entscheidungen entspricht möglicherweise nicht dem eigentlichen Willen des Verstorbenen. Daher appellieren wir an die Bevölkerung eine Entscheidung zur Organspende zu treffen, diese zu dokumentieren und in der Familie darüber zu sprechen.“

Erklärung per Organspende-Register

Es ist möglich, ein Ja oder Nein zur Organspende in einem Online-Register digital zu dokumentieren. Der Vorteil: Die online hinterlegte Entscheidung kann niemand verlieren oder vergessen wie einen Organspende-Ausweis. Die Registrierung ist freiwillig und kostenlos, eine Entscheidung können Nutzerinnen und Nutzer jederzeit ändern oder widerrufen. Krankenhäuser, die Organentnahmen vornehmen, können im Register hinterlegte Erklärungen abrufen. Das Organspende-Register verwaltet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Es gehört zum Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministeriums.

Rund 335 000 Eintragungen online

Das Organspende-Register gibt es seit März 2024. Bis Anfang Juli 2025 haben rund 335 000 Menschen dort eine Erklärung abgegeben, über 90 Prozent befürworten eine Organentnahme. Wie die Registrierung funktioniert, ist auf der Internetseite (organspende-register.de) Schritt-für-Schritt erklärt. Wichtig: Für eine Eintragung müssen aus datenschutzrechtlichen Gründen ein elektronischer Personalausweis oder ein vergleichbares eID-Dokument vorliegen (siehe unten), sowie weitere Daten:

- Ausweisdokument mit eID-Funkion, zum Beispiel Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion (Bürgerinnen und Bürger der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums benötigen einen elektronischen Aufenthaltstitel). Die Erklärung kann dann entweder über das Smartphone oder den Computer mit der AusweisApp abgegeben werden.

- Sechsstellige PIN für die Online-Ausweisfunktion

- NFC-fähiges Smartphone mit installierter AusweisApp des Bundes

- Krankenversichertennummer

- E-Mail-Adresse

Erklärung über die Krankenkassen-App

Eine Erklärung können gesetzlich Krankenversicherte auch online über ihre Krankenkassen-App abgeben. Bei privat Krankenversicherten kommt es darauf an, ob der private Krankenversicherer eine App anbietet. So funktioniert`s:

- App der Krankenversicherung herunterladen und eine GesundheitsID einrichten. Die GesundheitsID kann auch genutzt werden, um sich zum Beispiel in der ePA-App oder der E-Rezept-App anzumelden. Die gesetzlichen Krankenkassen sich verpflichtet, auf Wunsch eine GesundheitsID auszustellen.

- In der App „Organspende-Erklärung abgeben“ starten

- Persönliche Daten eingeben

- Entscheidung für oder gegen eine Organ- und Gewebespende abgeben und absenden

- Erklärungs-ID zur Änderung oder Löschung der Erklärung aufbewahren

Erklärung per Organspendeausweis

Die Plastikkarte in Kreditkartengröße gibt es kostenlos bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Sie haben Fragen? Infotelefon: 0 800/9 04 04 00 oder unter: organspende-info.de © Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Auf einem Organspendeausweis kann die Zustimmung mit einem „Ja“ dokumentiert werden. Ebenso kann dort ein „Nein“ angekreuzt werden. Mit Datum und Unterschrift ist die Entscheidung für Ärzte bindend. Den festgelegten Willen des Verstorbenen oder der Verstorbenen müssen Ärzte beachten. Wichtig ist, den Organspendeausweis immer mit sich zu führen, zum Beispiel im Geldbeutel. Der Ausweis ist im Ernstfall möglicherweise der einzige schriftliche Beleg für die Spendebereitschaft des Verstorbenen.

Erklärung per Patientenverfügung

In vielen Patientenverfügungen können Menschen festlegen, ob sie bereit sind, Organe zu spenden oder nicht. Eine Patientenverfügung schließt eine Organspende nicht automatisch aus. Oft legen Menschen in einer Patientenverfügung fest, in bestimmten Krankheitssituationen am Lebensende auf intensivmedizinische Maßnahmen zu verzichten. Jedoch können Ärzte bei einer eindeutigen Zustimmung zur Organspende ausnahmsweise für den Fall, dass eine Organspende medizinisch in Frage kommt, kurzfristig (Stunden bis höchstens wenige Tage) intensivmedizinische Maßnahmen durchführen, um den Hirntod zu bestimmen und Organe entnehmen zu können. Wichtig ist auch, mit Angehörigen und derjenigen Person über die eigene Einstellung zur Organspende zu sprechen, die in einer Vorsorgevollmacht für die Gesundheitssorge bestimmt ist.

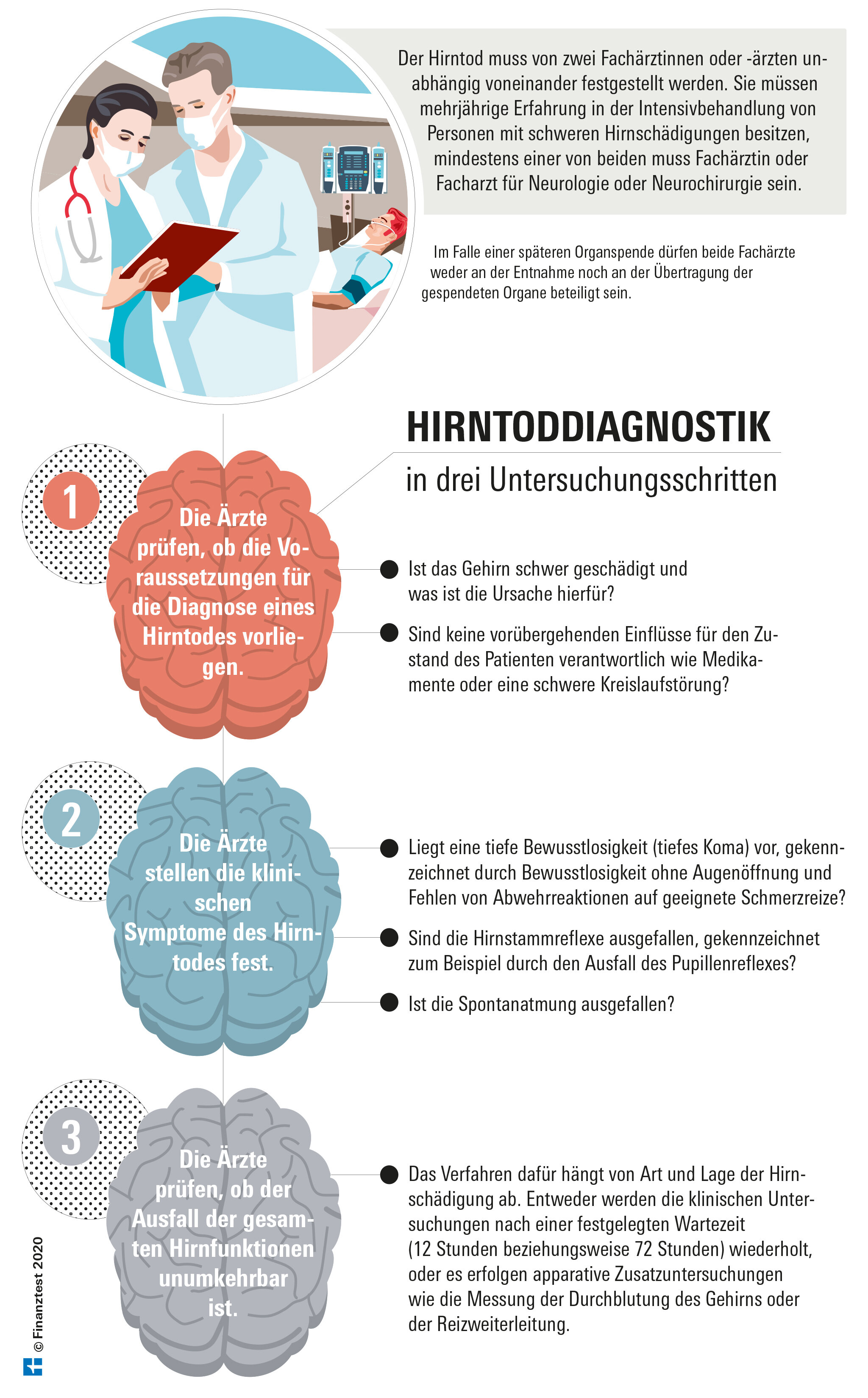

Organentnahme nur nach der Diagnose „Hirntod“ erlaubt

Der medizinisch-rechtliche Rahmen für eine postmortale Organspende ist in Deutschland klar geregelt. Der unumkehrbare Ausfall der gesamten Hirnfunktionen muss eindeutig nachgewiesen sein, so genannter Hirntod. Gleichzeitig muss für eine Organentnahme das Herz-Kreislauf-System der verstorbenen Person künstlich aufrechterhalten werden, damit die Organe mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt sind. Beide Bedingungen, die Feststellung des Hirntods und das künstliche Aufrechterhalten des Herz-Kreislauf-Systems sind nur auf der Intensivstation eines Krankenhauses zu erfüllen. Im Interview erklärt der Experte für Hirntod-Diagnostik Priv.-Doz. Dr. Farid Salih, wie der Klinikalltag auf einer Neuro-Intensivstation aussieht und wie Gespräche mit Angehörigen geführt werden.

Die Hirntoddiagnostik erfolgt in drei Schritten. © Stiftung Warentest / René Reichelt

Liegt eine Zustimmung vor, vermittelt Eurotransplant Patienten

Gibt es eine Zustimmung zu einer Organentnahme, liegt die weitere Koordination in der Hand der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO). Sie ist bundesweit für die Zusammenarbeit aller beteiligten Partner bei einer Organspende zuständig. Die Patientendaten der Spenderin oder des Spenders übermittelt die DSO an die Stiftung Eurotransplant mit Sitz im niederländischen Leiden. Zum Verbund gehören acht europäische Länder: Deutschland, Belgien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Slowenien und Ungarn. Eurotransplant verwaltet die Patientendaten der Menschen, die in diesen Ländern auf Wartelisten für ein Spenderorgan stehen. Die Vermittlung in Deutschland erfolgt nach den Richtlinien der Bundesärztekammer. Meldet die DSO eine Organspenderin oder -spender, wird geprüft, zu welcher Person auf der Warteliste das Spenderorgan passt.

Vorbereitung für die Transplantation

Bei einer Übereinstimmung, wird der Transplantationsprozess eingeleitet. Der passende Empfänger auf der Warteliste erhält von seinem Transplantationszentrum das Organangebot. In Deutschland haben 46 Kliniken die medizinisch-technischen Voraussetzungen für eine Transplantation. Nach der Organentnahme in der Entnahmeklinik werden die Organe des verstorbenen Spenders oder der Spenderin für den Transport vorbereitet. Hierfür werden die Organe in einer konservierenden Lösung auf Eis gelagert und in speziellen Transportboxen transportiert.

Eine Herausforderung bei einer Transplantation ist, die Abstoßung des Spenderorgans zu verhindern. Das Immunsystem des Empfängers erkennt das Organ als körperfremd, es kommt zu Abwehrreaktionen. Bestimmte Medikamente, sogenannte Immunsuppressiva, helfen, solche Abstoßungsreaktionen zu unterdrücken. Die Überlebenschancen mit einem neuen Organ hängen bei jedem Patienten von vielen Faktoren ab. Alter, Art, Schwere und Dauer der Erkrankung spielen dabei eine Rolle. Manche Patienten können zwischen 15 und 20 Jahre und sogar länger mit einem funktionierenden Spenderorgan leben.

Widerspruchslösung statt Entscheidungslösung?

Über die in Deutschland geltende Entscheidungslösung wird seit Jahren diskutiert. In vielen europäischen Ländern gilt die Widerspruchslösung: Jeder Mensch ab einem bestimmten Alter ist automatisch Organspenderin oder -spender, es sei denn, er oder sie hat aktiv verneint, also widersprochen. Die Widerspruchslösung wird etwa in Spanien, Österreich, Kroatien, Frankreich, Großbritannien, Italien oder Niederlande angewendet. Manche Experten halten die Widerspruchslösung für einen wichtigen Baustein, um den Zustimmungsprozess für eine Organspende unbürokratischer zu gestalten. Die Spenderzahlen könnten sich dadurch erhöhen, so die Erwartung. Länder mit Widerspruchslösung haben im Schnitt höhere Spenderzahlen als Deutschland. Zuletzt stimmte der Deutsche Bundestag im Januar 2020 über eine Einführung der Widerspruchslösung ab. Die Mehrheit sprach sich dagegen aus. 379 Bundestagsabgeordnete stimmten mit Nein, 292 mit Ja. Ein neuer Gesetzesvorschlag zwecks Einführung der Widerspruchslösung in Deutschland ist angekündigt.

Verbesserung durch mehr Aufklärung

Um die Organspendesituation zu verbessern, wurden in den vergangenen Jahren einige Maßnahmen auf den Weg gebracht:

- Aufklärung. Krankenkassen und private Krankenversicherer sind verpflichtet, Versicherte ab einem Alter von 16 Jahren regelmäßig anzuschreiben und über Organspenden zu informieren.

- Beratung bei Hausärzten. Eine ergebnisoffene Beratung zur Organspende bei Hausärzten ist für Versicherte ab 14 Jahren eine Kassenleistung.

- Transplantationsbeauftragte. In den rund 1 200 für Organspenden vorgesehenen Entnahmekliniken, das sind Unikliniken und Krankenhäuser mit Intensivstationen, gibt es Transplantationsbeauftragte. Sie arbeiten mit Ärzten zusammen, um mögliche Organspender zu erkennen und koordinieren die Zusammenarbeit mit der Deutschen Stiftung Organtransplantation.

-

Selbstbestimmt das Lebensende planen

- In einer Patientenverfügung kann jeder medizinische Anweisungen für die letzte Lebensphase geben. Unser Vordruck hilft, alles rechtssicher zu formulieren.

-

Gar nicht so schwer wie Sie denken

- Finanzwissen aus Verbraucherschutzperspektive: Das bietet unsere neue Reihe „Finanztest-Talk“. In Folge 2 geht es um das Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.

-

Wann Ärzte schon jetzt beim Sterben helfen dürfen

- Wie können Menschen würdevoll sterben? Gesetze zu Sterbehilfe und Suizidprävention werden diskutiert. Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Ärzte Suizidhilfe leisten.

Diskutieren Sie mit

Nur registrierte Nutzer können Kommentare verfassen. Bitte melden Sie sich an. Individuelle Fragen richten Sie bitte an den Leserservice.

Kommentarliste

Nutzerkommentare können sich auf einen früheren Stand oder einen älteren Test beziehen.

Hallo, ich würde meine Spendenbereitschaft gern auch online abgeben. Leider finde ich das Verfahren derart umständlich, dass ich mich damit nicht beschäftigen will. Und ich bin noch jung und halbwegs IT-versiert. Warum kann die Registrierung nicht wie bei einem Bankkonto zusätzlich per PostIdent-Verfahren angeboten werden und zwar für all die Menschen, die so eingeschränkt sind, dass sie ohne Hilfe diese Aufgabe nicht lösen könnten, aber noch zur Post gehen können? Warum wird die Teilhabe einer großen Gruppe von Menschen bei IT-gestützten Verfahren immer wieder missbeachtet? Und sicher denkt niemand der heute AppPhone-nutzenden-Menschen, insbesondere der Programmier und Auftraggeber, dass sie morgen durch Krankheit oder Unfall auch zu denen gehören könnten, die solcher Art nicht mehr selbst können und Hilfe brauchen.

@Bankbuster: das ist korrekt. Wenn jemand z.B. im Koma liegt und es besteht keine Aussicht darauf, dass er je wieder aufwacht, dann möchte er vielleicht keine lebensverlängernden Maßnahmen wie künstliche Beatmung. Eine Organspende ist in diesem Fall nicht möglich, da ja kein "Hirntod" eintreten kann.

Der Hirntod ist - anders als immer behauptet - in Deutschland nicht das Kriterium für eine Organentnahme. In Deutschland reicht es, wenn wichtige Teile des Gehirns ausgefallen sind. Und das wird im Wesentlichen festgestellt, indem ein paar Stammhirn-Reflexe getestet werden.

Diese Tests sind so primitiv, dass sie schon versagen, wenn z.b. jemand einen Selbstmordversuch mit Schlafmitteln gemacht hat. Dann würde er schon als hirntot gelten.

Mit einem Hirntod hat das also überhaupt nichts zu tun.

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/BAEK/Themen/Medizin_und_Ethik/IHA_Anlage_1.pdf

@Bankbuster: Eine Patientenverfügung schließt eine Organspende nicht automatisch aus. In aktuellen Formularen / Vordrucken für eine Patientenverfügung kann die Bereitschaft für eine Organentnahme erklärt werden, etwa im Vordruck der Stiftung Warentest dass Sie über den Kauf des Vorsorge-Sets erhalten:

www.test.de/Vorsorge-Set

Dann wird ausnahmsweise für den Fall, dass eine Organspende medizinisch infrage kommt, der kurzfristigen Durchführung intensivmedizinischer Maßnahmen zur Bestimmung des Hirntods bis zur anschließenden Organentnahme zugestimmt.

Spender sollten beachten, dass sich ihre Organspendewille und ihre Patientenverfügung gegenseitig ausschließen können. Bei einem Freund mussten die Ärzte die Angehörigen fragen, was denn nun gelten soll: die Organspende oder der Ausschluß intensivmedizinischer Behandlung, denn der Körper muss bis zur Organentnahme für Stunden oder auch einmal Tage maschinell am Laufen gehalten werden.

Eine Widerspruchslösung für die Organspende halte ich für einen Verstoß gegen Grundgesetz Artikel 1.