Gesund und volljährig

Wer spenden will, muss gesund sein und darf kein erhöhtes Risiko für bestimmte Infektionskrankheiten haben. Außerdem müssen Spenderinnen und Spender mindestens 18 Jahre alt sein und wenigstens 50 Kilogramm wiegen.

Nicht jeder darf Blut spenden

Wer nicht spenden darf, regelt die Hämotherapie-Richtlinie, die auf dem Transfusionsgesetz basiert. Die Liste an Ausschlusskriterien ist lang. Einige Personen dürfen dauerhaft, andere vorübergehend nicht spenden.

Dauerhaft ausgeschlossen sind Menschen mit Erkrankungen etwa Diabetiker, die Insulin nehmen, HIV-Infizierte oder Personen, die Malaria haben oder hatten. Auch Menschen, die Drogen konsumieren oder bei denen dafür ein begründeter Verdacht besteht, dürfen kein Blut spenden.

Vorübergehend ausgeschlossen sind laut der Richtlinie der Bundesärztekammer zum Beispiel Personen mit einem Sexualverhalten, „das ein deutlich erhöhtes Übertragungsrisiko für durch Blut übertragbare schwere Infektionskrankheiten birgt“. Sie dürfen erst vier Monate nach ihrem letzten Sex wieder Blut oder Plasma spenden. Zu dieser Personengruppe zählen unter anderem Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter sowie Menschen, die innerhalb von vier Monaten vor der Spende Sex mit insgesamt mehr als zwei Personen hatten.

Homosexuelle Männer sind nicht mehr pauschal von der Blutspende ausgeschlossen. Im Transfusionsgesetz heißt es seit einer Gesetzesänderung 2023: „Die sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität (...) dürfen bei der Bewertung des Risikos, das zu einem Ausschluss oder einer Rückstellung von der Spende führt, nicht berücksichtigt werden.“

Von einer Blutspende zurückgestellt werden können auch Menschen, die kürzlich operiert wurden. Wer tätowiert oder gepierct wurde, muss vier Monate warten. Schwangere und Stillende dürfen nicht spenden. Wer einen Schnupfen hat, wird nach Hause geschickt – und darf nach einer Woche wiederkommen. All das wird in einem Vorgespräch mit einem Arzt und dem Spender-Fragebogen erfragt.

So spenden Sie auf gesunde Weise

Viel trinken. Vor und nach der Spende reichlich trinken hilft, dem Flüssigkeitsverlust vorzubeugen und ihn auszugleichen. Am besten: Wasser oder ungesüßte Getränke.

Ruhe gönnen. Planen Sie für Vorgespräch und Spende etwa eine Stunde ein. Die eigentliche Spende dauert fünf bis zehn Minuten. Danach sollten Sie dem Körper eine halbe Stunde Ruhe gönnen, um sich wieder zu erholen.

Gutes essen. Essen vor und nach der Spende stabilisiert den Kreislauf. Eisenhaltige Nahrungsmittel sind gut, etwa Eigelb, Linsen und Hirse, Haferflocken im Müsli oder auch Fleisch wie Rinderleber. In Kombination mit Vitamin C etwa aus Orangensaft oder Beerenfrüchten kann der Körper das Eisen besonders gut aufnehmen.

Pass führen. Jeder Erstspender erhält einen Pass, Blutgruppe und Rhesusfaktor sind dort vermerkt. Zwischen zwei Vollblut-Spenden sollen normalerweise 12 Wochen, minimal aber 8 Wochen liegen. Blutplasma darf häufiger gespendet werden.

Kommentarliste

Nutzerkommentare können sich auf einen früheren Stand oder einen älteren Test beziehen.

@TestLesende: Vielen Dank für den Hinweis. Wir haben in der Tabelle einen Link zu einer Datenbank für Blut- und Plasma-Spendedienste (inkl. privater Unternehmen und Kliniken) der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ergänzt.

Ich finde es etwas einseitig, dass alle sechs in der Tabelle aufgeführten Blutspendedienste zum Deutschen Roten Kreuz gehören. Neben dem DRK gibt es auch einige Privatunternehmen und Krankenhäuser, bei denen man spenden kann.

Ich spende regelmäßig in einem Universitätskrankenhaus. Im Zuge der Corona-Pandemie wurde dort auf Online-Terminbuchung umgestellt. Die Wartezeit ist dadurch minimal.

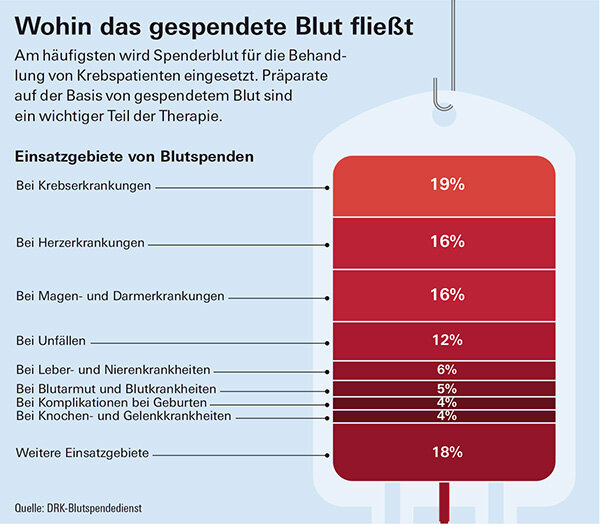

Ja, es ist sogar hier eine Grafik mit im Artikel die zeigt wie Blut genutzt wird. „Fast nie“ erscheint mir bei 12% dann doch die falsche Ausdrucksweise zu sein - und ist sicher kein Argument gegen das Spenden.

Das Hauptargument fürs Blutspenden ist immer Leben retten bei Unfällen oder Operationen. Aber gerade dafür braucht man so gut wie nie Vollblut. Bei Unfällen oder Operationen ist man fast nie auf Blutspenden angewiesen, denn da arbeitet man mit angereicherten Kochsalzlösungen.

Sehr viel Vollblut wird allerdings für zweifelhafte Krebstherapien ver(sch)wendet.

@thorec: Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) weist auf seiner Website darauf hin, dass es den Krankenhäusern für Blutpräparate einen Geldbetrag in Rechnung stellt. "Mit diesen Erlösen decken wir die Kosten, die wir zur Herstellung von Blutpräparaten benötigen", schreibt das DRK. Es gehe dabei um den Betrieb des deutschlandweiten Netzes an Blutspendediensten mit mehreren tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mehr Infos zum Thema unter www.drk-blutspende.de/blutspendedienste/versorgung-und-finanzierung.php. (BS/SL)