Verlustrisiko. Viele Privatanleger werden angelockt von hohen Zinsen, die Nachrangdarlehen häufig bieten. Doch das Risiko ist ebenso hoch. © Getty Images / Malte Mueller

Was ist eigentlich ein Nachrangdarlehen? Und was macht eine solche Vermögensanlage für Anlegende so riskant? Wir bringen es auf den Punkt.

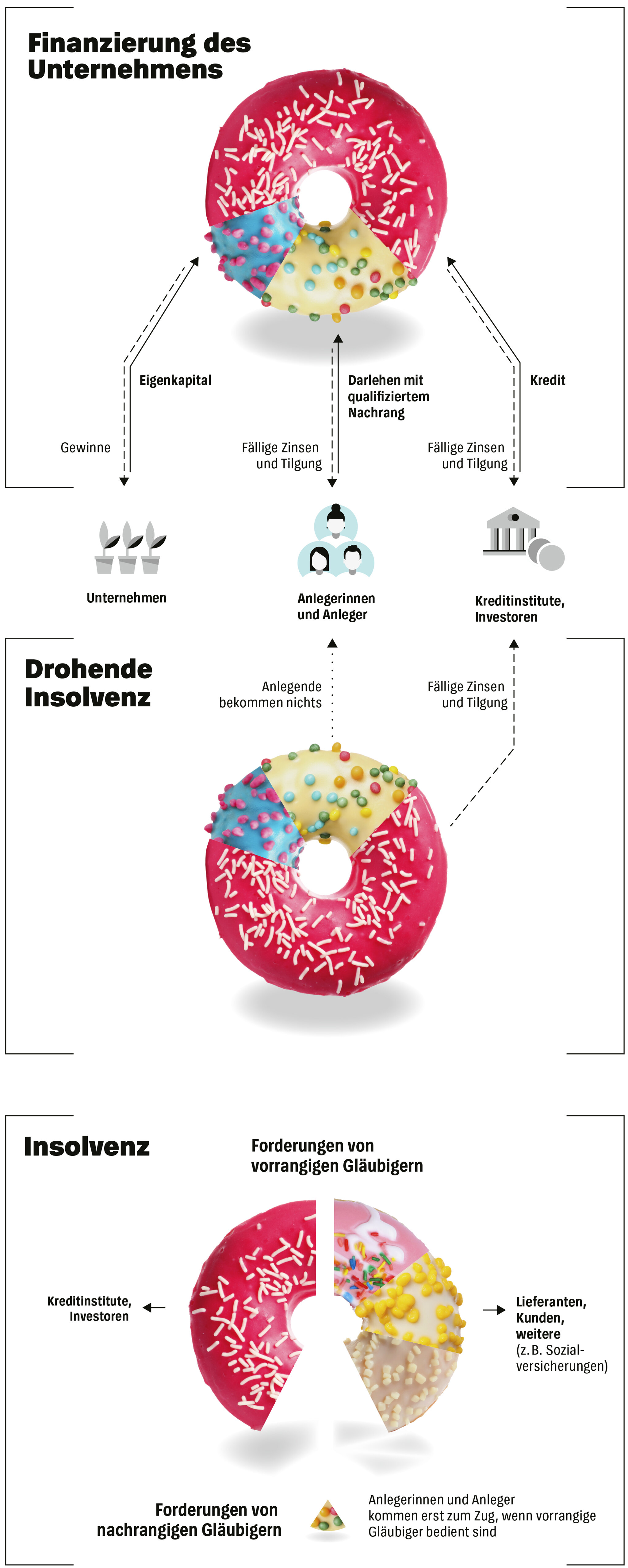

Wird Privatpersonen eine Vermögensanlage mit ungewöhnlich hohen Zinsen angeboten, handelt es sich oft um Nachrangdarlehen. Diese funktionieren im Grunde wie klassische Darlehen: Jemand verleiht Geld für einen bestimmten Zeitraum und erhält dafür Zinsen. Am Ende der Laufzeit bekommt er das Kapital zurück.

Der Name der Anlageform weist aber schon auf den Hauptunterschied zu klassischen Darlehen hin: Wenn es Probleme gibt, werden die Geldgeber „nachrangig“ behandelt. Im Ergebnis gehen sie meist leer aus, weil erst einmal alle anderen „bedient“ werden.

Ein Beispiel dafür, dass selbst solide scheinende Nachrangdarlehen nicht mehr bedient werden, bietet der Fall der Firmen ProReal Europa 9 und 10.

Grundsätzlich können sich Darlehensgeber nie sicher sein, dass ihr Schuldner seine Verpflichtungen erfüllt. Nimmt etwa eine Firma einen klassischen Kredit bei ihrer Bank auf und wird vor der Rückzahlung insolvent, muss sich auch die Bank auf einen Ausfall einstellen. Am Ende des Insolvenzverfahrens erhält sie aber oft zumindest einen Teil wieder.

Die Forderungen aus Nachrangdarlehen kommen aber erst dann an die Reihe, wenn vorher alle vorrangigen Gläubiger komplett bedient wurden. Das sind dann nicht nur Banken, sondern etwa auch Lieferanten mit offenen Rechnungen. Meist reicht die Insolvenzmasse nicht einmal dafür aus.

Gut für Unternehmen, schlecht für Anleger

© Stiftung Warentest

Droht eine Insolvenz, haben Anleger das Nachsehen

Die für den Privatanleger unvorteilhafte Position macht sich aber oft schon bemerkbar, wenn noch gar kein Insolvenzverwalter eingeschaltet ist. Denn bei Vermögensanlagen mit qualifiziertem Nachrang können private Investoren Ansprüche auf fällige Zinsen und Tilgung schon dann nicht mehr durchsetzen, wenn eine Zahlung zur Insolvenz des Unternehmens führen würde, das die Vermögensanlage ausgegeben hat.

Das Unternehmen braucht also erst wieder zu zahlen, wenn es ihm besser geht. Wer sich auf solche Vertragsklauseln beruft, sollte gegenüber den Anlegern belegen, dass die Lage wirklich so schlecht ist. In vielen Fällen behaupten Unternehmen das aber einfach nur.

Das Risiko ist sehr hoch

Für Unternehmen haben Nachrangdarlehen einen Vorteil: Banken und andere Kapitalgeber stufen diese Mittel oft wirtschaftlich so ein wie das Kapital, das die Eigentümer des Unternehmens selbst investiert haben (Eigenkapital). Sie sind dadurch eher bereit, einen Kredit zu gewähren oder bessere Konditionen anzubieten.

Der Pluspunkt: Unternehmen brauchen dadurch weniger eigene Mittel, um eine Finanzierung auf die Beine zu stellen. Sie können auf diese Weise Projekte verwirklichen, die sonst außerhalb ihrer Reichweite wären. Oder mehr Vorhaben umsetzen als sonst möglich. Je weniger Eigenkapital zum Beispiel ein Immobilien-Projektentwickler eingesetzt hat, desto höher ist aber das Risiko der Anleger.

Die Aufsicht prüft nur formal

Nachrangdarlehen werden nicht an der Börse gehandelt. Unternehmen leihen sich Geld von Anlegerinnen und Anlegern. Die Bafin als Aufsichtsbehörde prüft das Angebot zwar – aber nur, ob Anleger alle vorgeschriebenen Informationen erhalten. Ob ein Angebot wirtschaftlich sinnvoll ist, prüft sie nicht.

Bevor Unternehmen Nachrangdarlehen auf den Markt bringen, müssen sie meist die für Anleger wesentlichen Punkte auf drei Seiten zusammenfassen und dieses „Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB)“ bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) einreichen. Die Anlage ist dann zum Beispiel als „Nachrangdarlehen mit einem qualifizierten Rangrücktritt“ beschrieben.

In diesem Fall sind Ansprüche schon bei einer drohenden Insolvenz nicht mehr durchsetzbar. Bei Darlehen ohne qualifizierten Rangrücktritt gilt das nicht. Doch auch da müssen sich Anleger hinter den vorrangigen Gläubigern anstellen, wenn die Insolvenz tatsächlich eintritt.

In der Regel müssen Unternehmen einen ausführlichen Verkaufsprospekt erstellen. Die Bafin prüft, ob dieser alle vorgeschriebenen Informationen enthält. Wichtig: Ob das Angebot wirtschaftlich sinnvoll ist, untersucht sie nicht. Vermittelt eine Crowdfunding-Plattform das Nachrangdarlehen, entfällt die Prospektpflicht unter bestimmten Voraussetzungen.

Das zeigt sich etwa bei Nachrangdarlehen, wie sie über Crowdfunding-Plattformen im Internet für Immobilienprojekte angeboten wurden. Die Projektentwickler setzten zum Teil weniger als 10 Prozent Kapital ein. Läuft alles wie geplant, erhalten Banken und Anleger die vorher vereinbarten Beträge. Der Projektentwickler erzielt eine hohe Rendite auf sein Kapital.

Erlöst das Projekt dagegen kaum mehr als den Kreditbetrag, fließt fast alles an die Banken. Der Projektentwickler verliert seinen Einsatz, aber auch die Anleger tragen empfindliche Verluste davon. Hinzu kommt: In der Regel ist es ihnen nicht möglich, vor dem Ende der Laufzeit auszusteigen.

Tipp: Mehr über die Probleme von Crowdfunding-Projekten lesen Sie in unserer Untersuchung Zahlen bitte!

So kommen Sie an wichtige Informationen

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) führt eine Datenbank der Vermögensanlagen, deren Vertrieb ihr angekündigt wird. Dazu gehören auch Nachrangdarlehen. Verkaufsprospekte, Nachträge und Vermögensanlagen-Informationsblätter ab dem Jahr 2022 sind auch über die Bafin-Webseite abrufbar.

-

Zahlen bitte!

- Viele Unternehmen, die Geld über Crowdfunding einwerben, veröffentlichen ihre Jahresabschlüsse zu spät. Das ist oft ein Anzeichen für Probleme, zeigt unsere Untersuchung.

-

Anleger sollen auf Geld verzichten

- Tausende Anleger der auf erneuerbare Energien spezialisierten UDI-Gruppe sollen eine Verzichtserklärung unterschreiben. Die Experten der Stiftung Warentest raten ab.

-

Warnzeichen: Wenn der Jahresabschluss zu spät kommt

- Anbieter riskanter Geldanlagen publizieren ihren Jahresabschluss oft verspätet. Wir erklären, warum das ein Problem sein kann – und bieten Ihnen einen Online-Check.

Diskutieren Sie mit

Nur registrierte Nutzer können Kommentare verfassen. Bitte melden Sie sich an. Individuelle Fragen richten Sie bitte an den Leserservice.