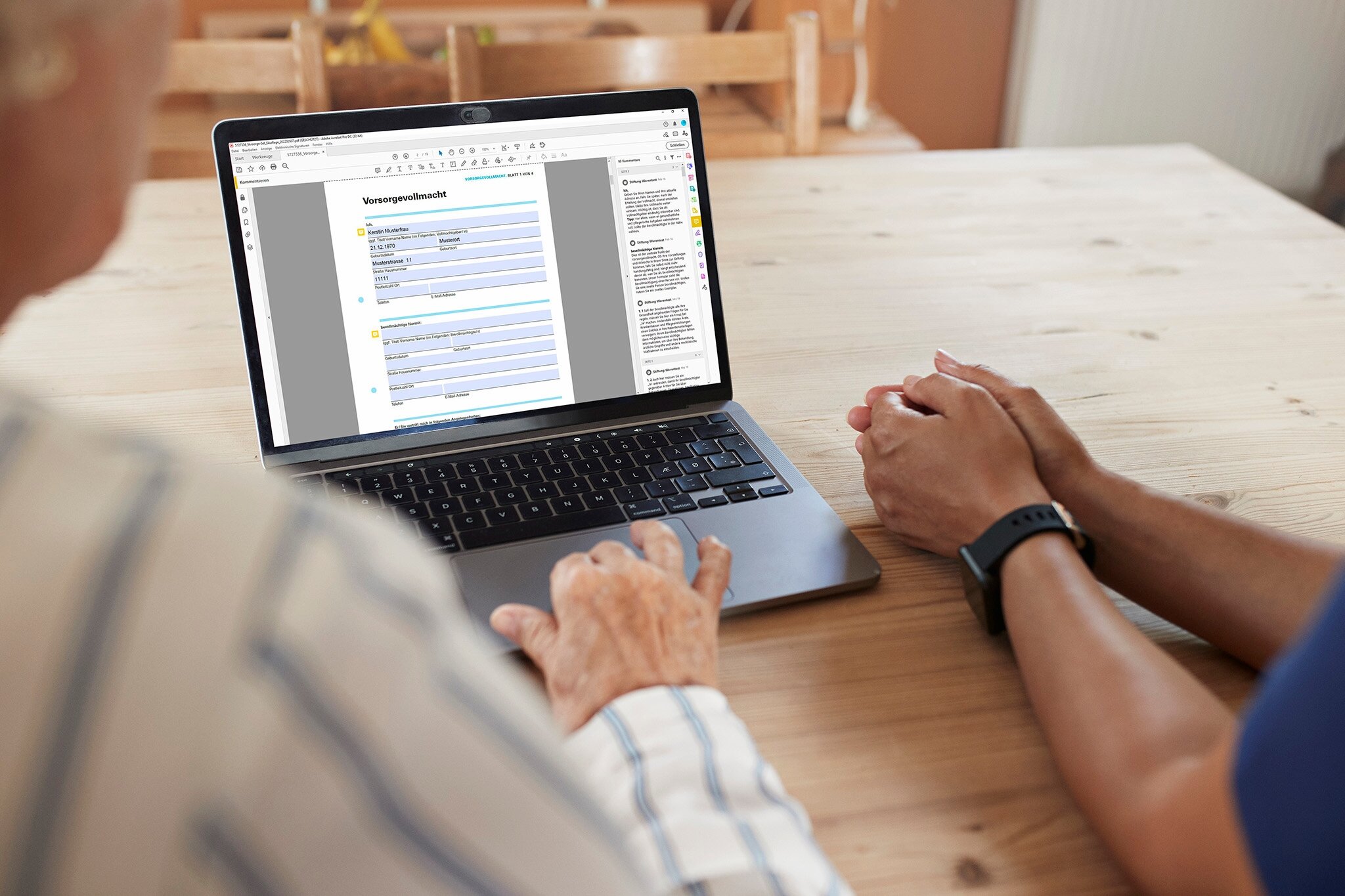

Selbstbestimmt. Menschen mit psychischen Erkrankungen können in stabilen Zeiten mit Dokumenten für eine Krise vorsorgen. © Joni Marriott

Kranke dürfen in psychiatrischen Kliniken heute viel mehr mitbestimmen. Mit Krisenpass und Behandlungsvereinbarung machen sie Ärztinnen und Psychologen Vorgaben.

Geschieht ein schwerer Unfall, tun Rettungskräfte und Kliniken alles, um Verletzte außer Lebensgefahr zu bringen. Manchmal wenden sie Maßnahmen an, die eine Patientin vielleicht abwehren würde, denen sie aber in dem Moment nicht widersprechen kann. Ein Luftröhrenschnitt ist zwar nicht angenehm, kann aber lebensrettend sein.

Gar nicht so anders verhält es sich bei Menschen mit schweren psychiatrischen Erkrankungen. Leidet jemand beispielsweise an einer Psychose, verkennt er die Realität, hat Wahnvorstellungen und sieht Dinge, die nicht da sind. Auch das kann zu Lebensgefahr führen, wenn der Mensch sich selbst oder andere in große Gefahr bringt. Dann sind Zwangsmaßnahmen möglich, sogar die Zwangseinweisung in eine Klinik. Die Stiftung Warentest erklärt die Regeln und wie Betroffene für sich selbst vorsorgen können.

-

So melden Sie Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

- Oft liegen Dokumente zu Hause in der Schublade, im Ordner oder bei Angehörigen. Zusätzlich sollte eine Vorsorgevollmacht beim Zentralen Vorsorgeregister registriert sein.

-

Selbstbestimmt das Lebensende planen

- In einer Patientenverfügung kann jeder medizinische Anweisungen für die letzte Lebensphase geben. Unser Vordruck hilft, alles rechtssicher zu formulieren.

-

Wie Ärzte bei knappen Betten entscheiden

- Eine Pandemie kann zu Versorgungsengpässen in Kliniken führen. Das so genannte Triage-Gesetz regelt, wie Ärzte bei zu wenig Betten oder Beatmungsgeräten entscheiden.

Diskutieren Sie mit

Nur registrierte Nutzer können Kommentare verfassen. Bitte melden Sie sich an. Individuelle Fragen richten Sie bitte an den Leserservice.

Kommentarliste

Nutzerkommentare können sich auf einen früheren Stand oder einen älteren Test beziehen.

Psychiater definieren den menschlichen Willen als Krankheit. Das heißt, die Per-son selbst wird durch die Krankheit bestimmt. Erzwungene "Behandlung" ist die Zerstörung des Menschen. Es kann nichts anderes geben. Dies ist ein offensicht-liches Verbrechen. Und es sollte als Verbrechen verboten werden.

…Siehe mein Kommentar vom 30.06.2019, 13:02 Uhr.

@Stiftung_Warentest: Auf Desinformations-Themen-Drifts antworte ich nicht mehr.

@alle: Weder die Patientenverfügung, noch die Vorsorgevollmacht schützen vor Zwangseinweisung, also der Unterbringung nach den Psychisch-Kranken-Gesetzen der Bundesländer. Denn die Unterbringung kann nicht vom Arzt angeordnet werden, sondern nur vomGericht, und zwar bei krankheitsbedingter, erheblicher Selbst- oder Fremdgefährdung. Sie muss das allerletzte Mittel sein. (maa)

→ Teile und desinformiere? Die Vorsorgevollmacht bringt wie bestätigt ebenfalls KEINEN WERT. Bitte keinen Themen-Drift.

.

…Siehe mein Kommentar startend 21.04.2019, 16:19 Uhr.

https://www.test.de/Vorsorgevollmacht-und-Patientenverfuegung-Wie-Sie-rechtzeitig-Klarheit-schaffen-4641470-0/

@alle: Auch wer im Heim lebt, kann über eine Patientenverfügung festlegen, welche Behandlungen er für sich ausschließen und zulassen möchte, falls er nicht einwilligungsfähig ist. Doch die Patientenverfügung allein reicht nicht, um für alle Fälle vorzusorgen. Wer noch Angehörige oder Freunde hat, kann ihnen über eine Vorsorgevollmacht das Recht übertragen, im Krisen- und Notfall eine Behandlung zu erlauben oder zu verneinen. Über die Vorsorgevollmacht können noch weitere Angelegenheiten geklärt haben.

Liegt keine Vorsorgevollmacht vor, wird im Notfall ein gesetzlicher Betreuer bestellt, der anstelle der betreuten Person eine Entscheidung trifft. Über eine Betreuungsverfügung kann man darauf Einfluss nehmen, wer iie Betreuung vornehmen soll. (maa)