So haben wir Kühlschränke getestet

Die Stiftung Warentest bewertet Kühlgeräte in sieben Disziplinen. Aus den Teilnoten ergibt sich das Qualitätsurteil. Wir testen Kühlgeräte gemeinsam mit anderen unabhängigen europäischen Verbraucherorganisationen. Die Produkte kaufen wir regulär (anonym) im Handel ein. Wir verwenden weder Pressemuster noch Prototypen.

Unser Prüfprogramm

Das Prüfprogramm gewährleistet, dass die im Rahmen des internationalen Gemeinschaftstests eingekauften Kühlgeräte unter vergleichbaren Bedingungen untersucht werden. Sie stehen während der Prüfungen bei konstanten Umgebungstemperaturen in Klimakammern. Alle Prüfungen finden ohne eventuell mitgelieferte Kälteakkus statt. Wir verwenden in unseren Tests keine echten Lebensmittel, sondern arbeiten mit Kühlpaketen mit gleichartiger Füllmasse (in Anlehnung an die Norm Din EN 62552). Ausgewählte Kühlpakete bestücken wir mit Temperaturmessfühlern und platzieren diese gezielt an vergleichbaren Positionen im Innenraum.

Das Nutzvolumen (auch als Raumvolumen bezeichnet) nennen die Anbieter in der Regel im Datenblatt und auf dem Energielabel. Es berücksichtigt das Innenvolumen ohne die herausnehmbaren Einbauten (z. B. Einschübe) und ist damit größer als das von uns ermittelte Gebrauchsvolumen.

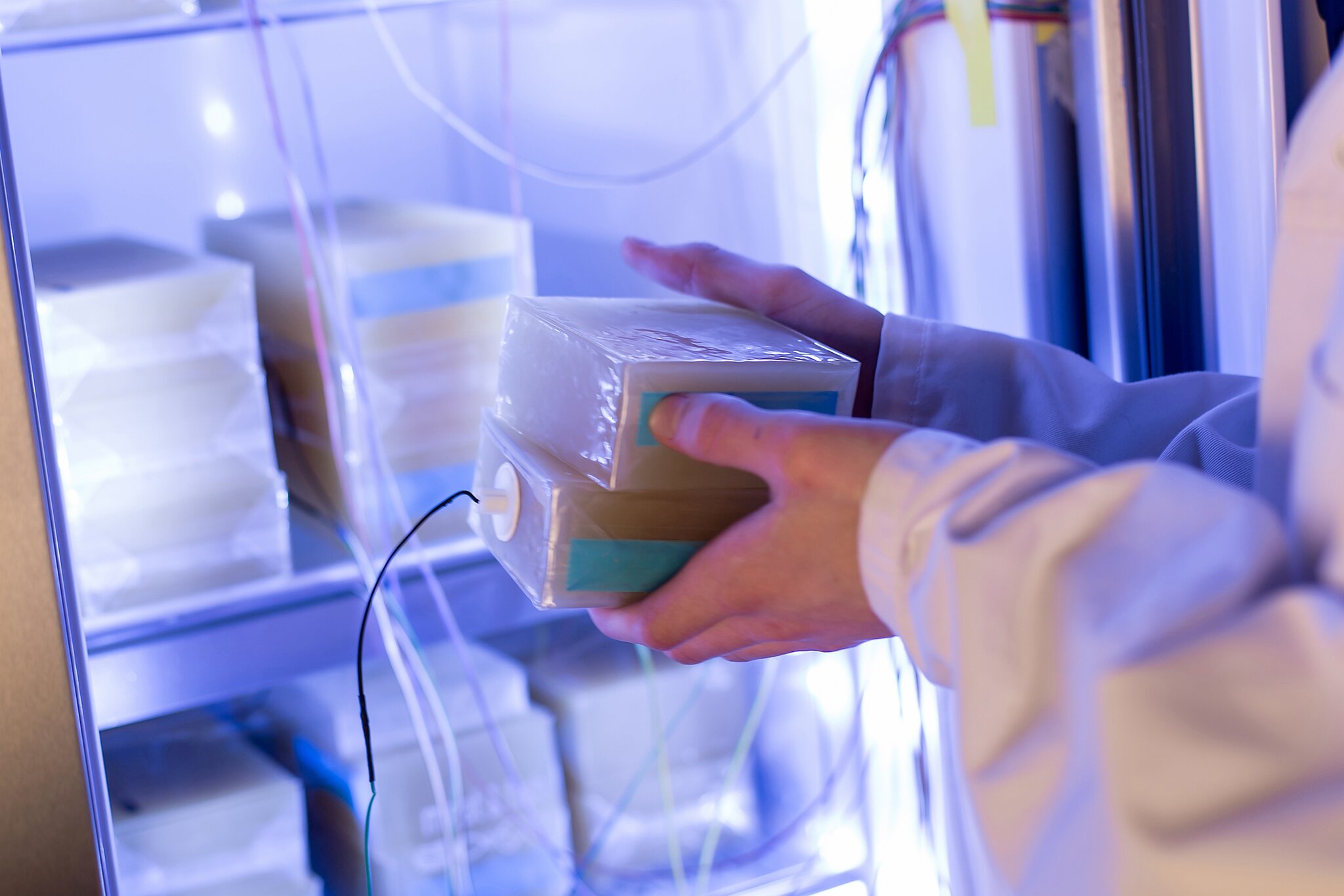

Einheitskühlgut. In verkabelten Kühlpaketen stecken Sensoren, die die Temperatur erfassen. © Stiftung Warentest

Preise

Unsere Testdatenbank zeigt Online-Preise (ohne Versandkosten) ermittelt durch Geizhals.de seit August 2023. Davor durch Idealo. Diese erhebt die Stiftung Warentest überregional in Deutschland.

Geänderte Untersuchungsmethodik ab März 2024

Wir haben unser Prüfprogramm aktualisiert, um geänderte Verbraucherinteressen und technische Weiterentwicklungen stärker zu berücksichtigen. Um die Energieeffizienz der Geräte zu bewerten, ermitteln wir den Stromverbrauch jetzt auch für das Herunterkühlen und Einfrieren von Lebensmitteln. Zuvor haben wir, wie auch das EU-Energielabel, nur den Verbrauch des dauerhaft geschlossenen Geräts ermittelt – also den für eine sehr geringe Nutzung.

Weitere Neuerungen: Wir prüfen, wie gut Gemüsefächer die Feuchtigkeit halten. Dieser Test gibt Aufschluss darüber, wie lange etwa Salat frisch bleibt.

Das Einfrieren testen wir nun in zwei Durchgängen ohne manuelle Schnellgefrierfunktion. Zusätzlich zu mittig eingelegtem Gefriergut testen wir es nun auch mit gleichmäßig verteilt eingelegtem Gefriergut. So prüfen wir, wie gut die Temperatursensoren des Kühlgeräts reagieren.

Um das geänderte Heizverhalten und den Klimawandel zu berücksichtigen, ermitteln wir die Temperaturstabilität jetzt bei 23 und 35 Grad Raumtemperatur, statt wie bisher bei 25 und 32 Grad. Auf die frühere Messung bei 10 Grad verzichteten wir, weil so kühle Aufstellorte wie Keller oder Garagen selten sind.

Kühlen: 12,5 % (bei Kombis und Kühlschränken mit Gefrierfach) oder 25 % (Kühlschränke)

Wir ermitteln, wie lange die Geräte brauchen, um zusätzlich zu schon im Gerät vorhandenen Kühlgut (6 Kilogramm je 100 Liter Nutzvolumen des Kühlteils) einen simulierten Wocheneinkauf und mehrere über den Tag verteilte kleine Mengen von 23 Grad auf die im Kühlteil eingestellte Temperatur um 4 Grad Celsius abzukühlen.

Für die Disziplin Große Menge auf einmal herunterkühlen legten wir 10 Kilogramm je 100 Liter Nutzvolumen des Kühlteils ein, für das Mehrere kleine Mengen herunterkühlen über den Tag in vier Portionen verteilt insgesamt 4 Kilogramm je 100 Liter Nutzvolumen. Dabei kontrollieren wir jeweils, ob sich das schon enthaltene Kühlgut erwärmt und die Temperatur in Gemüse- oder Kaltlagerfach unter den Gefrierpunkt fällt.

Im Test des Gemüsefachs ermitteln wir darüber hinaus die allgemeine Frostgefahr für das Gemüse und zusätzlich den Feuchtigkeitsverlust mit geöffnetem und geschlossenem Feuchteschieber in Anlehnung an Din EN IEC 63169. Dazu setzen wir eine Wasserschale mit darin stehenden Vliespapieren in das Gemüsefach und wiegen nach 24 Stunden aus, wie viel Wasser verdunstet ist.

Gemüsefach-Test. Das abgebildete Objekt besteht aus angefeuchteten Vliesblättern. Wir messen, wie viel Wasser es im Gemüsefach verliert. © Stiftung Warentest / Daniel Coenen

Einfrieren: 12,5 % (Kombis und Kühlschränke mit Gefrierfach) oder 0 % (Kühlschränke)

Wir prüfen, wie lange die Geräte brauchen, um mittig eingelegtes Gefriergut (4 Kilogramm je 100 Liter Nutzvolumen) und gleich eingelegtes Gefriergut (6 Kilogramm je 100 Liter Nutzvolumen) von 23 Grad auf minus 16 Grad einzufrieren.

Zusätzlich bewerten wir die Dauer des Einfriervorgangs zwischen 0 Grad und minus 10 Grad und wie stark sich das bereits zuvor im Gefrierfach vorhandene Gefriergut (20 Kilogramm Kühlpakete je 100 Liter Nutzvolumen) durch die Einlage erwärmt. Wir kontrollieren auch, ob während des Einfrierens die Temperaturen im Kühlbereich absinken und im Gemüsefach Frost entsteht.

Temperaturstabilität beim Lagern: 10 % (bei Kombis) oder 15 % (Kühlschränke)

Wir beladen die Schübe, Platten und Körbe mit Kühl- und Gefriergut und messen am Anfang des Tests, wie gut die beladenen Geräte bei Raumtemperaturen von 23 die eingestellte mittlere Lagertemperatur (circa 4 Grad im Kühlbereich und –18 Grad im Gefrierbereich) halten.

Nach allen Prüfungen wiederholen wir die Untersuchung bei 35 und 23 Grad Umgebungstemperatur. Dabei kontrollieren wir auch maximale und minimale Temperaturen im Kühlbereich, im Gemüsefach, den Türfächern und gegebenenfalls im Kaltlagerfach.

Energieeffizienz: 30 %

Wir modellierten einen Jahresstromverbrauch bei regelmäßiger Nutzung. Dafür gingen wir davon aus, dass die Geräte:

- 320 Tage bei 23 Grad und 45 Tage bei 35 Grad Celsius die Innentemperaturen halten,

- täglich mehrere kleinere Mengen und einmal wöchentlich eine große Menge auf einmal herunterkühlen,

- alle zwei Wochen im Wechsel mittig und gleichmäßig verteilt eingelegtes Gefriergut einfrieren,

- bei vorhandener No-Frost-Funktion täglich einen automatischen Abtauzyklus durchlaufen.

Um die Energieeffizienz zu bewerten, gewichteten wir den Verbrauch bezogen auf das jeweilige Gerätevolumen und gegebenenfalls die Verhältnisse von Kühl-, Kaltlager- und Gefriervolumen. Dabei setzen wir voraus, dass ein gewisser Energieverbrauch für den Betrieb eines Kühlgeräts oder einer Kühl-Gefrierkombination notwendig ist.

Wenn beispielsweise Kaltlagerfächer, Gefrierfächer oder eine Abtauautomatik vorhanden sind, tragen wir dem mit einem Ausgleichsfaktor Rechnung. Unser Vorgehen ist angelehnt an die Berechnung der Energieeffizienz für das Energielabel.

Handhabung: 25 %

Ein Experte begutachtet die Gebrauchsanleitung auf Vollständigkeit, Installations-, Reinigungs- und Bedienungshinweise und Verständlichkeit. Drei geschulte Prüfpersonen bewerten das Einräumen und Entnehmen (u. a. Gebrauch und bequemes Einräumen der Fächer, Flexibilität bei der Innenraumgestaltung, leichtgängiges Hineinschieben und Herausziehen der Schübe, Türsignal des Kühlteils, wo vorhanden Funktion des automatischen Eiswürfelbereiters).

Sie bewerten zudem das Bedienen, die Innenbeleuchtung (u. a. die Ausleuchtung verschiedener Bereiche und Blendeffekte) und das Reinigen (u. a. im Hinblick auf ausgelaufene Flüssigkeiten). Unter dem Punkt Handhabung bewerten wir auch, ob und wie gut der Türalarm des Kühlteils funktioniert, wenn die Tür versehentlich offen steht.

Geräusch: 5 %

Im Labor zeichnen wir die Geräusche jedes Gerätes über einen längeren Zeitraum hinweg auf, der die üblichen Betriebszustände einschließlich des Ein- und Ausschaltens umfasst. Aus dem ermittelten Schalldruckpegel sowie der psychoakustischen Parameter Lautheit, Schärfe, Rauigkeit, Schwankungsstärke, Modulationsgrad und Tonhaltigkeit und auf Basis eigener empirischer Hörstudien errechnen wir einen Geräuschqualitätsindex.

Das Urteil Gut beschreibt zum Beispiel eine angenehme Geräuschqualität, das Urteil Befriedigend eine befriedigende, ein Ausreichend eine störende Geräuschqualität.

Verhalten bei Störungen: 5 % (Kombis) oder 0 % (Kühlschränken)

Aufwärmzeit nach Stromausfall. Wir ermitteln, wie lange es dauert, bis das Gefriergut sich von durchschnittlich -17 Grad auf –9 Grad erwärmt bei einer Umgebungstemperatur von 23 Grad . Das prüfen wir mit 15 Kilogramm eingelagerten Kühlpaketen pro 100 Liter Nutzvolumen.

Warnanzeige nach Stromausfall. Wir prüfen, ob und in welcher Qualität/Intensität das Gerät nach einem Stromausfall optisch und akustisch bei einer Temperaturüberschreitung über –7 Grad warnt.

Zudem kontrollieren wir, ob ein Türalarm des Gefrierteils vorhanden ist, und bewerten, wie gut dieser bei nicht vollständig geschlossener Tür funktioniert.

Abwertungen

Abwertungen führen dazu, dass sich gravierende Mängel verstärkt auf das Qualitätsurteil auswirken. Wichtig sind Abwertungen immer dann, wenn die normale Gewichtung den Mangel nicht ausreichend deutlich macht. Abwertungen sind in der Tabelle gekennzeichnet. Folgende Abwertungen haben wir angewendet:

- Qualitätsurteil. Das Qualitätsurteil werteten wir ab, wenn das Urteil Kühlen Ausreichend oder schlechter war oder wenn Einfrieren ausreichend oder schlechter war. Lautete die Note für Energieeffizienz Mangelhaft oder die Note für Handhabung, Geräusch oder das Verhalten bei Störungen Ausreichend oder schlechter, wurde das Qualitätsurteil ebenfalls abgewertet.

- Kühlen. Für mangelhaftes Herunterkühlen großer oder kleiner Mengen werteten wir das Urteil Kühlen ab.

- Handhabung. Waren die Urteile für Gebrauchsanleitung, Bedienen, Einräumen und Entnehmen, Reinigen, Innenbeleuchtung oder Türalarm des Kühlteils ausreichend oder schlechter, werteten wir das Handhabungsurteil ab.

- Verhalten bei Störungen (nur bei Kombis). Die Note für das Verhalten bei Störungen wurde abgewertet, wenn Warnanzeigen nach Stromausfall oder der Türalarm des Gefrierteils mangelhaft waren. War die Aufwärmzeit nach Stromausfall ausreichend oder schlechter, so wurde die Note für das Verhalten bei Störungen ebenfalls abgewertet.

Alle Abwertungen wirken gleitend. Je schlechter das auslösende Urteil, desto stärker ist der jeweilige Abwertungseffekt.

Prüfungen von 2021 bis 2023

Hier finden Sie das Prüfprogramm der vorhergehenden Prüfung.

Kommentarliste

Nutzerkommentare können sich auf einen früheren Stand oder einen älteren Test beziehen.

@KarlTr: Die meisten Geräte starten hier bei 10 °C (bei reinen Gefriergeräten fast alle), andere bei 16 °C. Wir prüfen alle Geräte bei 23°C und 35 °C .

Sie haben jedoch Recht, dass Temperaturen deutlich unter 10 °C problematisch werden können. Für das Kühlfach sind zum Beispiel 4 °C Zieltemperatur empfohlen und die Raumtemperatur sollte darüber liegen.

Bei schlecht isolierten Altbaukellern kann die Raumtemperatur im Extremfall an diese Grenze stoßen. Die meisten Keller sollten aber 10 °C kaum unterschreiten.

Wer aber auf Nummer sicher gehen will, kann seine Kellertemperatur kontrollieren und sich an die angegebenen Klimaklassen halten.

Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst vielen Dank für den informativen Test.

Ich wollte mir nun das Siemens-Gerät zulegen und sagte dem Berater im MediaMarkt, dass das Gerät im Keller aufgestellt werden soll.

Der Berater wies mich daraufhin, dass es im Keller möglicherweise zu KALT für das Gerät sein könnte, da es zum Betrieb eine gewisse Mindesttemperatur bräuchte.

Ich habe daher zunächst vom Kauf abgesehen und meine Frage ist, ob die Bedenken des Beraters berechtigt sind und falls ja, welche Mindesttemperatur aus Ihrer Sicht zu gewährleisten ist.

Danke und freundliche Grüße

Karl Trinkewitz

Ich habe seit ca. 3 Jahren eine Bosch-Kühl-/Gefrierkombination, die in diesem Test unter die Kategorie "Freistehend" fallen würde.

Ich habe mich damals extra für ein teureres, dafür energieeffizienteres Modell entschieden.

Zu meinem Erstaunen hatte dieses Modell keine Kühlrippen auf der Rückseite ("Verdampfer"). Mir war nicht klar, wie der Kühlschrank die entstehende Wärme abführt.

Das Gerät stand links neben einem gleichhohen Schrank, der die rechte Seite des Kühlschranks vollständig abdeckte. Inzwischen weiß ich, wie die Wärme abgeführt wird, das konnte man im Schrank deutlich spüren, dessen Innenraum auf über 30° aufgeheizt wurde.

Da nützt mir die ganze Energieeffizienzklasse nichts, wenn ich den Kühlschrank nicht neben einen anderen Schrank stellen darf.

Ich habe ihn inzwischen vom Schrank abgerückt, was zu einem hässlichen Bild, einer Dreckecke und weniger Platz in der Küche führt.

Die Bedienungsanleitung wies auch nicht darauf hin, dass seitlich Platz zu lassen ist.

@aux-biker: Wir haben im Detail nicht überprüft, warum der Stromverbrauch größer ist. Side-by-Side-Geräte sind etwas weniger effizient. Das liegt vor allem an ihrer Bauweise, etwa den Türdichtungen, dem Design und zusätzlichen Funktionen wie Eis- oder Wasserspendern.

Wenn Ihnen Energieeffizienz besonders wichtig ist, sind klassische Kühl-Gefrier-Kombis meist die bessere Wahl. Side-by-Side-Modelle punkten dafür mit Komfort, viel Platz und ansprechendem Design.

Sie schreiben, dass der Stromverbrauch von Side-by-side Geräten höher ist. Allerdings sind diese ja auch meist größer. Oder gilt die Aussage auch für die Effizienz? Falls ja, woher kommt dieser bauartbedingte Unterschied? Durch die Dichtung zwischen beiden Türen?